新闻资讯

技术资料

联系方式

地址:上海市闵行区金都路4299号D幢1833号

产品搜索

您现在的位置: 网站首页 > 技术资料

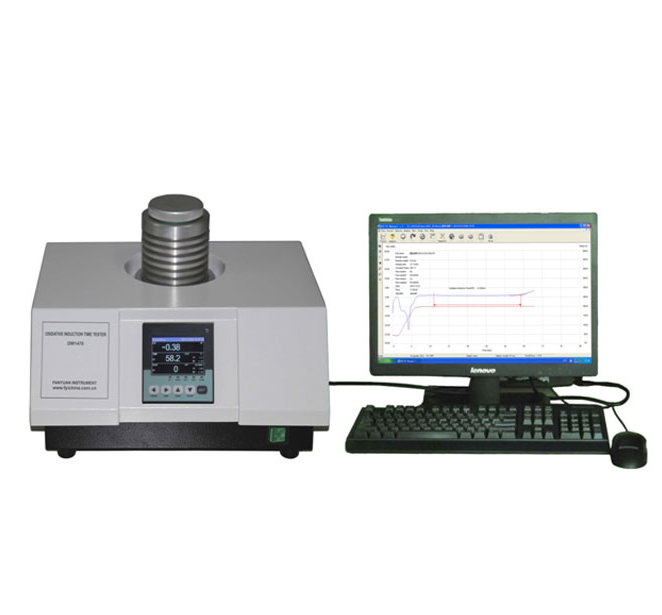

差示扫描量热仪(DSC):洞察物质热行为的精密利器

作者:小编 发布于:2025-11-20 点击量:

在材料科学、化学工程、生物医药等领域的研发与质量控制中,差示扫描量热仪(DSC)凭借其精准的热分析能力,成为揭示物质热行为、优化工艺参数的核心工具。它通过量化样品与参比物在程序控温过程中的热量差异,为科研人员提供材料相变、反应动力学、热稳定性等关键数据,推动着技术创新与产品质量提升。

一、工作原理

DSC的核心原理基于“动态零位平衡”机制,通过维持样品与参比物温度一致,精准捕捉热效应引发的能量变化。其运行流程可分为三个关键环节:

独立控温体系:样品与参比物分别置于独立坩埚中,通过精密加热系统以相同速率升温或降温。

温差实时监测:当样品发生相变(如熔融、结晶)、化学反应(如分解、氧化)或物理变化(如玻璃化转变)时,其吸热或放热行为导致与参比物产生温差。高灵敏度热电偶阵列持续监测这一温差,并将其转化为电信号。

功率动态补偿:功率补偿型DSC通过调节加热功率,消除样品与参比物之间的温差,使两者温度始终同步。补偿功率的差值直接反映样品的热效应,以电功率形式记录为DSC曲线。

例如,在聚合物熔融过程中,样品吸收热量导致温度滞后于参比物,系统自动增加样品侧加热功率以维持温度平衡,补偿功率的峰值对应熔融热焓。

二、核心优势

相较于传统差热分析(DTA),DSC在定量分析与灵敏度上实现突破:

热量精准量化:DSC曲线峰面积直接对应热效应能量(如熔融焓、反应热),而DTA峰面积仅能通过复杂换算间接关联热量,且受参比物选择影响显著。

高分辨力检测:DSC可识别微小热效应(如低含量杂质引发的相变),灵敏度达微瓦级,适用于纳米材料、生物大分子等精细研究。

宽温区覆盖:配合液氮制冷或高温炉体,DSC可实现-150℃至1500℃的宽温区测量,满足金属合金、高分子复合材料等多元需求。

多气氛兼容:支持惰性(N₂)、氧化性(O₂)、还原性(H₂)等气氛控制,模拟材料在实际应用中的热行为,如电池电极材料的氧化稳定性测试。

三、典型应用

1.高分子材料:工艺优化与性能调控

在塑料生产中,DSC可精准测定聚乙烯的熔融温度(Tm)与结晶度,指导注塑工艺参数设定,避免因温度过高导致材料降解。例如,通过分析聚丙烯的等温结晶曲线,可优化冷却速率以获得高取向度晶体,提升材料力学性能。在橡胶硫化研究中,DSC通过监测交联反应放热峰,评估硫化剂用量与时间对弹性体网络结构的影响,为配方优化提供数据支撑。

2.食品与医药:质量安全的关键防线

DSC在食品领域的应用涵盖油脂氧化、淀粉糊化、蛋白质变性等过程监测。例如,通过测定食用油的氧化诱导期(OIT),可评估其抗氧化剂添加效果与保质期。在药物研发中,DSC用于晶型鉴别与纯度分析:不同晶型的药物熔点与熔解热存在差异,通过对比标准曲线可快速识别晶型;杂质的存在会导致熔融峰展宽或出现肩峰,DSC可定量检测杂质含量,确保药物疗效与安全性。

3.金属与无机材料:相变与反应动力学研究

在铝合金研发中,DSC可测定固溶温度与时效硬化峰,指导热处理工艺以优化材料强度与韧性。例如,通过分析6061铝合金的DSC曲线,可确定540℃固溶处理与175℃时效处理的最佳组合。在陶瓷材料领域,DSC用于监测烧结过程中的脱水、分解反应,如高岭土在900℃左右的脱水峰可反映其煅烧程度,为陶瓷致密度控制提供依据。

4.能源材料:性能评估与失效分析

在锂离子电池研究中,DSC可评估电极材料的热稳定性。例如,通过测试正极材料(如NCM)在高温下的放热反应,可预测电池热失控风险,指导安全设计。在燃料电池领域,DSC用于分析质子交换膜的玻璃化转变温度(Tg),确保其在低温环境下的柔韧性与离子传导效率。

四、操作规范

1.样品制备:细节决定精度

形态控制:固体样品需研磨至75μm以下以减少热滞后,纤维样品应剪切为1-2mm均匀长度,液体样品填充量不超过坩埚容量2/3。

用量优化:固体样品推荐20mg,过少导致信号弱,过多引发内部温度梯度。例如,聚合物样品过量可能掩盖玻璃化转变台阶。

容器选择:铝坩埚适用于550℃以下测试,高温场景需选用金、铂或氧化铝坩埚。坩埚底部需平整,避免传热不良导致基线漂移。

2.参数设置:平衡效率与分辨率

升温速率:常规测试采用10-20℃/min,过快导致峰形展宽(如结晶峰重叠),过慢延长实验时间。例如,高分子材料分析推荐10℃/min以清晰分辨多重相变。

气氛控制:氧化反应选用动态O₂气氛(流量20mL/min),吸热分解采用静态N₂保护,防止样品氧化或挥发物干扰。

基线校正:实验前需进行空烧(不放样品)以消除仪器热背景,确保基线平稳。

3.数据解析:从曲线到物理意义

峰型识别:吸热峰(如熔融)向下,放热峰(如结晶)向上。多重峰可能对应复杂相变(如半结晶聚合物的冷结晶与熔融重叠)。

特征温度确定:玻璃化转变温度(Tg)取曲线前沿切线与基线交点,熔点(Tm)取吸热峰顶点。

热焓计算:通过标准物质(如铟)标定仪器常数后,峰面积与热焓呈线性关系,可定量计算反应热。

五、维护与故障排除:保障长期稳定性

1.日常维护要点

清洁保养:实验后用洗耳球吹除炉内灰尘,避免使用硬物刮擦传感器。长期停用时,覆盖防尘罩并置于干燥环境。

校准周期:每月使用标准物质(如锌、铟)进行温度与热量校准,确保基线漂移小于±1μV。

环境控制:实验室温度维持在20-30℃,避免空调直吹导致基线波动。

2.常见故障处理

基线不稳:检查气体流量是否稳定,坩埚是否污染,或传感器连接松动。

无峰或峰弱:确认样品用量是否足够,升温速率是否适宜,或热电偶是否老化。

仪器无法启动:检查电源连接、保险丝是否熔断,或程序软件是否崩溃需重装。

六、技术演进

现代DSC正朝着多参数联用与AI辅助分析方向发展:

TG-DSC联用:同步获取质量变化与热量数据,解析复杂反应机理(如聚合物热分解伴随挥发分释放)。

高压DSC:配备耐压反应釜,研究深地/深海环境材料热行为,如油气管道钢的氢致开裂。

AI解析软件:基于机器学习自动识别峰型、计算活化能,提升数据分析效率。例如,通过深度学习模型可快速区分药物多晶型DSC曲线。

差示扫描量热仪作为物质热分析的“金标准”,其技术演进持续推动着材料科学、能源技术、生物医药等领域的创新。通过精准量化热效应,DSC不仅为工艺优化提供数据支撑,更成为连接微观结构与宏观性能的关键桥梁,助力科研人员解锁物质热行为的深层奥秘。